In the early stages of the state, taxes are light in their incidence, but fetch in a large revenue … As time passes and kings succeed each other, they lose their tribal habits in favor of more civilized ones. Their needs and exigencies grow … owing to the luxury in which they have been brought up. Hence the impose fresh taxes on their subjects … and sharply raise the rate of old taxes to increase their yield … But the effects on business of this rise in taxation make themselves felt. For business men are soon discouraged by the comparison of their profits with the burden of their taxes … Consequently production falls off, and with it the yield of taxation.

Ibnu Khaldun menulis itu pada tahun 1377 dalam Muqaddimah, karya yang berusaha menjelaskan gambaran awal atas sejarah universal. Muqaddimah merentangkan pembahasan dengan begitu luas: filsafat sosiologi, demografi, historiografi, sejarah, sejarah budaya, darwinisme, darwinisme dalam ilmu-ilmu sosial, politik, ekologi, teologi Islam, biologi, kimia, dan ekonomi. Tapi kita tak akan membahas buku ini panjang lebar, kita cuma akan membahas satu bagian kecil dari ekonominya saja.

Berawal dari riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dimana mayoritas responden mengaku akan berhenti merokok jika harga per bungkusnya mencapai Rp 50.000,-. Angka tersebut dijadikan rekomendasi (Ingat, hanya rekomendasi) agar pemerintah menaikkan harga rokok. Tapi yang terjadi kemudian justru kegaduhan. Masyarakat menganggap kenaikan harga rokok adalah rencana yang datang dari pemerintah. Saya sendiri pernah menerima broadcast melalui aplikasi WhatsApp yang berisi daftar ‘harga baru’ rokok tersebut. Tentu itu hoax belaka. Anda bisa melihat klarifikasi Hasbullah Thabrany (ketua PKEKK) di sini.

Tapi sebenarnya, mungkin atau tidak sih, kenaikan harga rokok mencapai Rp50.000,- per bungkus?

Tentu pertanyaan itu bisa dijawab secara normatif: belum ada aturan terbaru mengenai Harga Jual Eceran (HJE) Rokok. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui fanspage resminya di Facebook. Tapi mari coba diskusikan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) itu menurut logika ekonomi.

***

Itu adalah sebuah makan malam di Washington Hotel tahun 1974. Hampir setengah abad yang lalu, tapi akan terus dikenang sepanjang sejarah umat manusia mempelajari ekonomi dan negara.

Amerika Serikat benar-benar sedang murung saat itu. Pertumbuhan ekonomi menukik tajam, harga barang melonjak tinggi. Bersamaan dengan itu, barisan pengangguran terlihat di mana-mana, kumuh dan menyedihkan. Parade kemiskinan bergentayangan memenuhi seluruh negeri. Inflasi dan kontraksi terjadi bersamaan—sebuah situasi yang dikenal sebagai “stagflasi”.

Di tengah kondisi pelik itulah, Arthur Laffer makan malam sambil mengobrol bersama teman-temannya. Mereka mengobrol panjang lebar, membahas banyak hal. Pajak, salah satunya. Laffer mengambil selembar tisu, menggambarnya dengan garis-garis. Gambar itu dia gunakan untuk menjelaskan sebuah hipotesa kepada teman-temannya: semakin tinggi tarif pajak (bea dan cukai, adalah bentuk lain dari pajak), ternyata tidak selalu mendongkrak penerimaan negara jadi lebih tinggi.

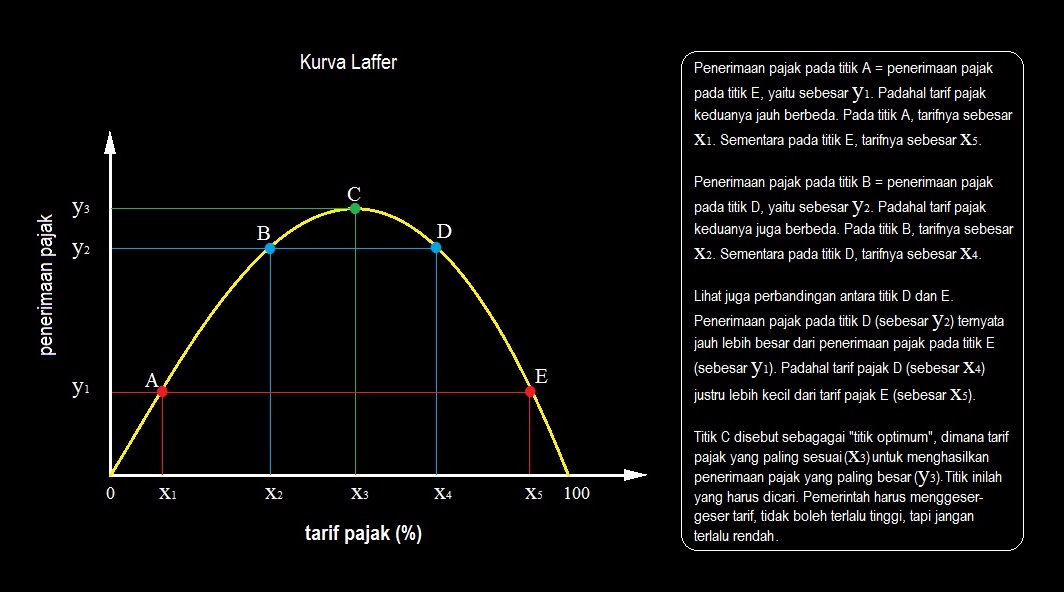

Gambar yang dibuat oleh Laffer kira-kira seperti di atas. Barangkali tidak simetris benar, dan memang tidak harus simetris. Bisa menonjol ke kanan maupun ke kiri. Salah seorang teman Laffer yang ikut dalam makan malam itu, Jude Wanniski, kemudian menggunakan gambar itu dalam artikelnya, Taxes, Revenues, and the “Laffer Curve” (The Public Interest, 1978). Sejak itu, gambar tersebut jadi terkenal di kalangan para ekonom. Tidak hanya untuk menjelaskan hubungan tarif pajak dengan penerimaan pajak, tapi juga hubungan utang pemerintah dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Mereka menyebutnya sebagai “Kurva Laffer”.

Jika melihat kurva di atas, penerimaan negara pada titik D (sebesar Y2) ternyata jauh lebih besar dari penerimaan pajak pada titik E (sebesar Y1). Padahal tarif pajak D (sebesar X4) justru lebih kecil dari E (sebesar X5). Sementara titik optimum ditunjukkan oleh huruf C, dimana negara memperoleh penerimaan paling besar (Y3).

Tarif pajak yang terlalu tinggi, salah-salah justru menggerus basis pajak. Pajak adalah beban bagi siapa pun yang harus membayarnya. Bagi produsen, pilihannya serba sulit: efisiensi yang berarti mengurangi keuntungan mereka, menaikan harga, atau kombinasi keduanya. Produsen yang tidak mampu bertahan, dipastikan gulung tikar, yang artinya sama dengan pertambahan jumlah pengangguran. Sementara konsumen, pasti menghindari membeli produk berpajak tinggi karena lebih mahal harganya.

Tapi apakah konsumsi lantas jadi berhenti? Atau setidaknya, berkurang?

Ah, tidak juga. Selama ada permintaan, di situ ada persediaan. Ceruk pasar yang kosong (ketersediaan produk dengan harga murah) terlalu menggiurkan untuk dibiarkan begitu saja. Rokok, misalnya. Jika cukai terlalu tinggi, rokok ilegal (tanpa cukai) justru akan membanjiri pasar. Black market. Rokok-rokok tanpa standardisasi kadar nikotin dan tar, dengan harga jauh lebih murah, lebih terjangkau anak-anak, dan lebih laku.

Boleh-boleh saja mengatakan, adalah kewajiban Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk mengontrol rokok ilegal tersebut. Tapi sekadar informasi, jumlah pegawai DJBC saat ini cuma berkisar sepuluhribu orang dan terus berkurang dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah perokok di Indonesia konon mencapai 90 juta jiwa (Republika). Katakanlah separuhnya berpotensi mengonsumsi rokok ilegal, maka satu pegawai DJBC harus mengawasi empatribu limaratus orang. Pada akhirnya, konsumsi rokok tetap banyak. Transaksi tetap ramai. Tapi negara tidak dapat apa-apa. Apakah terdengar masuk akal? Memangnya negara mau rugi?

***

Benar bahwa, seperti juga pajak, cukai punya fungsi regulerend. Cukai adalah instrumen untuk mengatur sesuatu, dalam hal ini, ‘mengurangi’ konsumsi rokok. Tapi kalau memang ‘mengurangi’ adalah satu-satunya alasan kenapa cukai harus dikenakan, kenapa tidak sekalian saja melarang rokok? Menjadikan kegiatan merokok sebagai tindak pidana, misalnya? Karena memang tidak mungkin. Kalau boleh jujur, cukai adalah suatu bentuk larangan untuk melarang sesuatu yang tak bisa dilarang. Karena tahu tidak bisa dilarang, negara tidak mau rugi: aktivitas itu diduiti. Dikenai cukai.

Bisa dikatakan, fungsi utama cukai sebenarnya tetap fungsi budgetair. Sebagai sumber pendapatan negara. Negara tentu keberatan mengenakan tarif cukai terlalu tinggi jika itu justru membuat industri rokok bertumbangan, lalu penerimaan negara turun, buruh dan petani tembakau menambah jumlah pengangguran, dan produk rokok ilegal membanjiri pasaran.

Pada akhirnya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas menggeser-geser tarif untuk menemukan titik optimum. Bagi pemerintah, justru cukai tak boleh terlalu tinggi. Justru rokok tak boleh mahal. Bukan asal mahal tapi optimal. Usulan harga yang kelewat mahal adalah usulan yang sangat imajinatif—untuk tidak mengatakan konyol. Sama imajinatifnya dengan ocehan remaja tanggung yang kebanyakan minum alkohol karena pertamakali belajar patah hati. Barangkali tidak berniat bohong, tapi tetap saja tidak perlu dipercaya.

- Justru Rokok Tak Boleh Mahal! - 26 August 2016

- Angas - 24 March 2015